コラム

column

暗渠構造物とは | 初心者でもわかる基礎

2025年10月27日

道路や田畑の下を流れる水路や排水路。

それらの多くは地上からは見えませんが、「暗渠構造物」という形で私たちの生活を支えています。

この記事では、暗渠構造物の定義や種類、見分け方、基本構造までをわかりやすく解説します。

暗渠構造物の定義とは

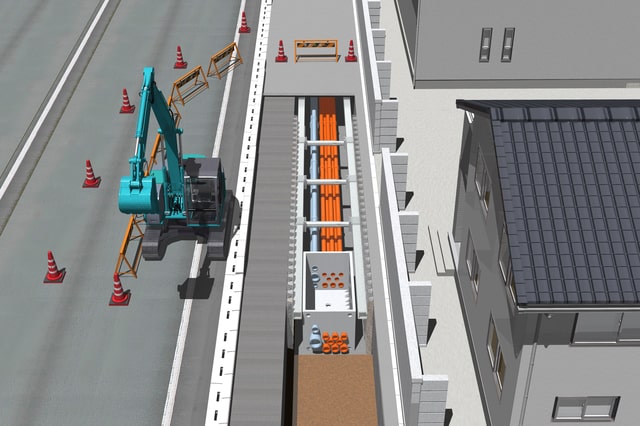

暗渠構造物とは、道路や市街地の地下に設けられる水路や排水施設を指す概念であり、見かけ上は地表から隠れている構造物を総称します。

暗渠は自然河川の伏流水化や雨水排除、地下空間の有効活用などを目的として計画されます。

暗渠構造物の概念は用途や形状で多様化しており、定義を押さえることで維持管理や設計の判断が容易になります。

維持管理は点検、清掃、損傷箇所の補修、劣化診断の四要素で構成されます。

点検では内部状態や堆積物、接合部の状況を把握し、清掃は流下能力確保のために計画的に実施します。

補修はひび割れや漏水を放置せずに対応し、診断結果に基づく長期的な維持更新計画を策定することが重要です。

暗渠構造物の役割や主な種類

暗渠は主に雨水や生活排水の流下、洪水時の一時貯留、都市内の水害対策といった役割を担います。

土地利用の変化に応じて、箱型暗渠、管形暗渠、レンガ造暗渠などの形状が選ばれます。

また、暗渠は歩行者空間や緑地下の配管として二次利用されることもあり、設計段階で用途の検討が欠かせません。

地下空間の有効活用をすることができます。

暗渠構造物の基本要素

暗渠の基本要素には本体(覆工)、被覆層、流下面、排出口や検査口などの付帯設備が含まれます。

構造的には耐久性、浸透対策、流下性能、維持管理性が設計の重要項目です。

設計者は現地の水文条件や地質、将来の保守・点検計画を踏まえて断面形状や材質を決定します。

流体を確実に導く構造体で、耐荷重性が求められます。

検査口・マンホール清掃や点検を行うための開口部があり、地表荷重や凍結に対して保護します。

よくある誤解

暗渠は単なる暗いパイプや古いレンガ路であるという誤解が根強いですが、現代の暗渠は多機能で高度に設計された施設です。

放置すると機能低下やトラブルを招くため、適切な維持管理と点検が重要です。

さらに周辺の都市計画や環境配慮の観点から、暗渠の再生利用やオープン化を検討する事例も増えています。

暗渠構造物の種類を簡単に見分ける

暗渠の形状や材質によって識別方法が異なり、現地観察だけでも概ねの分類が可能です。

見た目と構造の特徴を押さえると、応急対応や設計改良の第一歩になります。

箱型

箱型暗渠は角断面を持ち、矩形の覆工で安定した流下性能と維持管理のしやすさが特徴です。

箱型は道路下や大型の排水路で用いられ、通行荷重に耐える設計や人が内部に入れるサイズにすることが多いです。

施工は現場打ちコンクリートやプレキャスト部材が一般的で、補修や検査のしやすさが利点となります。

管形

管形暗渠は円形やアーチ形の断面を持ち、長距離の導水や圧力流にも向く汎用性の高い形状です。

管形は鋼管、コンクリート管、塩ビ管など多様な材質で施工され、地中の変位に対する柔軟性を考慮した接合が重要です。

維持管理面では内部のスケール付着や流速変化に注意が必要で、点検口やマンホール配置が設計の鍵となります。

円形断面で流速が安定していて、材質が多様で補修方法も幅広いので、 局所的な変形には注意が必要となります。

レンガ造

レンガ造の暗渠は歴史的構造物として都市に残ることが多く、外観や保存の観点から特別な対応が必要です。

レンガは透水性や目地の劣化が問題となるため、耐久補強や止水処理が維持管理で重要になります。

保存的な修復と現代的な機能補強を両立させるために、診断と設計の専門性が求められます。

暗渠構造物のの基礎

暗渠の基礎設計には流体力学的検討と地盤・構造の両面からの配慮が不可欠であり、基礎の据え付けや沈下対策が設計の重要点です。

基礎処理は長期的な安定性を左右するため、現地調査結果に基づく設計が求められます。

主要部材、接合方法や使用材料

暗渠に使われる主要部材は覆工材、支保材、止水材、接合金具などで、それぞれ耐久性や施工性を考慮して選ばれます。

接合方法はコンクリート打継ぎ、ガスケットやゴムパッキンによるシール、ボルト締結など多岐に渡ります。

材料は鉄筋コンクリート、鋼、塩化ビニル、石材、レンガなどがあり、耐食性や荷重条件、施工環境に応じて最適化されます。

覆工材:耐荷重と耐久性重視。

止水材:漏水防止のためのシール材。

接合:伸縮や地盤変動を見越した柔軟性、などがあります。

まとめ|暗渠構造物の基礎を踏まえた次の一歩

暗渠構造物の定義や種類、主要部材と接合方法を把握することで、維持管理や改修の方針決定が容易になります。

次の段階では現地調査や水文解析、劣化診断に基づいた具体的な設計や保全計画の策定が求められます。